লেখক I ড, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম I আরবান প্ল্যানার

শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্ত হয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায্যতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। কিন্তু অর্ধশতক পরেও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সমূহ অনেকক্ষেত্রে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতা গণ আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন সম্ভবনার দুয়ার উন্মোচিত করেছে। সাম্য ও ন্যায্যতাভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

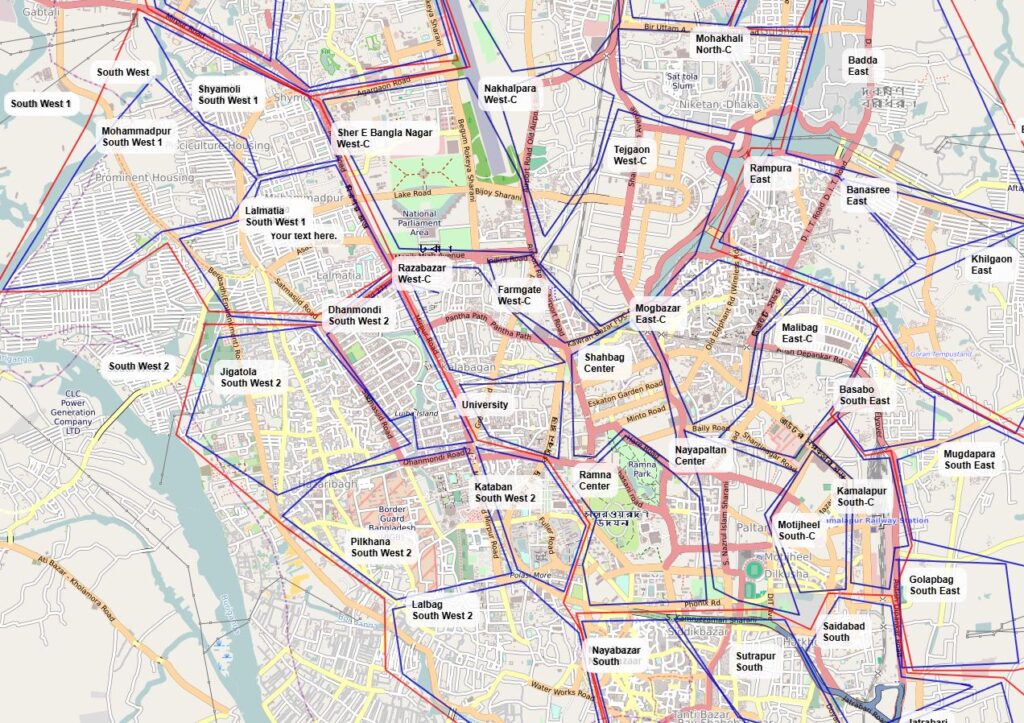

বাংলাদেশে নগর-পরিকল্পনার ইতিহাস অর্ধশতাব্দীর বেশি সময়কালের হলেও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিকল্পিত নগরায়ণে সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়। দেশের নগর-পরিকল্পনার ইতিহাসকে মোটের ওপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ষাটের দশকের শুরুতে চারটি বিভাগীয় শহরে বিদেশি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। যদিও ১৯১৭ সালে স্যার প্যাট্রিক গেডিস ঢাকা শহরের জন্য একটি প্ল্যান করেছিলেন। কিন্তু ষাটের দশকের মাস্টারপ্ল্যানগুলোই হলো বাংলাদেশের জন্য আইনগত আনুষ্ঠানিক নগর-পরিকল্পনা। ১৯৫৯ সালে ঢাকা, ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, ১৯৬৬ সালে খুলনা এবং ১৯৮৪ সালে রাজশাহী শহরের জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়। ২০ বছর মেয়াদি এই সব মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী বেশ কিছু অবকাঠামো, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা তৈরি করা হলেও সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিভাগীয় এসব শহরের আজকের যে কাঠামো দেখা যায়, সেটা মূলত এসব মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আশির দশকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের ৫০টি জেলা ও ৩৯২টি উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত লোকবল না থাকার কারণে এসব জেলা-উপজেলা শহরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেল না। তৃতীয়ত, নব্বইয়ের দশকের পর থেকে শুরু হয় নতুন প্রজন্মের নগর-পরিকল্পনা। এই দশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের বিভাগীয় শহরগুলোতে শহরের কাঠামো পরিকল্পনা ও বিশদ এলাকা পরিকল্পনা নামে দ্বিস্তরবিশিষ্ট নগর-পরিকল্পনা করতে শুরু করে। বর্তমানে এলজিইডি আড়াই শতাধিক পৌরসভার পরিকল্পনা তৈরির কাজ করছে।

১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত আরবান প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে চলো নীতির জন্য এর বাস্তবায়ন করা যায়নি। ২০১০ সালে সবার সম্পৃক্ততায় প্রথম বারের মত ড্যাপ (ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) তৈরি করা হয়। কিন্তু ড্যাপের উদ্দেশ্য কার্যকরী সমন্বয়ের অভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২২ সালে দ্বিতীয় বারের মত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা করা হয় ২০২২-২০৩৫ সালের জন্য। কিন্তু ড্যাপ বাস্তবায়নের ইচ্ছায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। রাজউকের গঠন ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে এটা একটা সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। রাজউকের নীতিনির্ধারণী ও গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ পদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা এবং নকশা অনুমোদন থেকে পরিকল্পনা সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন আমলারা। রাজউকের চেয়ারম্যান, সদস্য, পরিচালকসহ গুরুত্বপূর্ণ সব পদেই থাকেন প্রেষণে আসা আমলারা। তবে এসব পদের সিংহভাগ কাজই কারিগরিবিষয়ক হওয়ায় তাঁদের রাজউকের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিতে হয়। রাজউকের বিদ্যমান আইন এমনভাবে করা যে সেখানে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদেরা যেতে পারেন না। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদে এলেও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় তাঁরা থাকেন না। এভাবেই চলছে যুগের পর যুগ।

বিগত সরকারের থেকে চলমান কোন কোন প্রকল্প স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত শেষ করা যাবে এবং কোন প্রকল্প থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে সেটি চিহ্নিত করতে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবছর যা কার্যকর পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাছাইয়ে সরকারের ব্যর্থতাই নির্দেশ করে। আমরা দেখেছি যে, বিগত দিনে অনেক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বা প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মতামতকে উপযুক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বরং প্রকল্প গ্রহনে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল, অযৌক্তিক প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা অথবা এমন ব্যক্তি যার সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতা নেই। আবার কিছু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয় ফলে প্রকল্প সম্পন্ন করতেও দেরি হতে থাকে।

পরিকল্পিত উপায়ে দেশের ভূমি ও জলাশয়ের উন্নয়ন করতে বিশ্বব্যাপী ‘পরিকল্পনা’র নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশে তা পরিলক্ষিত হয় না। জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা না করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খণ্ড খণ্ড স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন করে গ্রামীণ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এসব পরিকল্পনার কোনো সুফল মিলছে না। গত দেড় দশকে এমন ২৬০টি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে সরকার। এরমধ্যে ২৫০টি গেজেট হওয়ার আগেই মেয়াদ শেষ হয়েছে। বাকি ১০টির গেজেট হলেও জাতীয় পরিকল্পনা না থাকার দুর্বলতায় তার ৫ ভাগও বাস্তবায়ন নেই। এসব পরিকল্পনা শুধুই কাগজেই সীমাবদ্ধ এবং এই প্রকল্পগুলোর পেছনে যে ব্যয় হয়েছে সে অনুপাতে সুফল আমরা পাচ্ছি না। স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও দেশে স্থানভিত্তিক (স্থানিক) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। অথচ সরকার বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (ডেলটা প্ল্যান) প্রণয়ন করেছে। তবে জাতীয় পরিকল্পনা ছাড়া বদ্বীপ পরিকল্পনায় কার্যত কোনো সুফল মিলবে না কেননা জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বা স্থানিক পরিকল্পনা দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমন কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে যা অবশ্যই ভালো কিন্তু সমস্যা মোকাবিলার জন্য অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো না। যেমন, ঢাকা শহরে যানজট সমস্যা মোকাবিলায় Strategic Transport Plan এ BRT(Bus Rapid Transit) প্রকল্প অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। অথচ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প নেওয়া হয়েছে ঢাকায়। যেমন- মেট্রোরেল, Elevated Expressway যা এক শ্রেণীর মানুষকে সুবিধা দিলেও সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সুবিধা দিতে পারছে না। অর্থাৎ, এখানেও আমরা নগরবাসী বৈষম্যর শিকার হচ্ছি। একটি শহরের যোগাযোগ পরিকল্পনা অবশ্যই সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সমান সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। আমরা বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের কারনে ঢাকা শহরে যেই পরিমাণ খরচ করছি- মেট্রোরেলে ১৮০ বিলিয়ন, এক্সপ্রেসওয়েতে প্রায় ৯০ বিলিয়ন- এই টাকায় ঢাকার বাইরে মাঝারি মানের অনেকগুলা শহরকে উন্নত করা যেত যা ঢাকা কেন্দ্রিকরণকে হ্রাস করতো। এছাড়াও, চলতি বছরের মার্চ মাসে দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাজধানীর অনুমোদিত ভবনগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশ নকশায় বিচ্যুতি করা হয়েছে। কোনো ভবনের চারপাশের খালি জায়গা না ছেড়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আবার কোথাও ফায়ার এক্সিট রাখা হয়নি। কেউবা অফিসের অনুমোদন নিয়ে রেস্টুরেন্ট গড়ে তুলেছেন। অনুমোদনের চেয়েও বেশি তলা নির্মাণের ঘটনাও অহরহ। বছরের পর বছর এসব বিচ্যুতি হলেও তা প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কার্যকর উদ্যোগ নেই।

ঢাকার বাইরে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া গেছে, কিশোরগঞ্জ এ ইটনা-মিঠামাইন-অষ্টগ্রামে হাওরের বুক চিরে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে তা নানন্দিক প্রকল্প হলেও হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৯৫ সালে প্রথম মাস্টারপ্ল্যান করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান তৈরি করা হয়। বর্তমানে ‘চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার মাষ্টারপ্ল্যান (২০২০-২০৪১) প্রণয়ন’ র্শীষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রণয়নে ৩৩ কোটি টাকা। যদিও পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন দেখা গিয়েছে সামান্যই। নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে চারটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে– ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বহদ্দারহাট থেকে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক নির্মাণ, ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতিসংঘ পার্কে সুইমিংপুল ও জিমনেশিয়াম নির্মাণ, ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জাকির হোসেন সড়কে চলন্ত সিঁড়ির ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ ও ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে বিন্না ঘাস রোপণ প্রকল্প। এর মধ্যে মাঝপথে প্রকল্পের কাজ শেষ করায় মেরিনার্স সড়কে গাড়ি চলে না, সুইমিংপুল ও জিমনেশিয়াম ভেঙে করা হয়েছে পার্ক, আর ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ ও বিন্না ঘাস রোপণ প্রকল্প দুটি ঘোষণা করা হয়েছে পরিত্যক্ত। চারটি প্রকল্পে ৬৫ কোটি ২৮ টাকা ব্যয় হলেও নগরবাসী কোনো সুফল পাননি। পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্য ২০০৪ সালে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) ২০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেটি বাস্তবায়নের সময় প্রায় শেষ। কিন্তু এ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, কিছু অবকাঠামো ও প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসরণ করে করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত। নগরীতে যে পরিমাণ খোলা জায়গা রাখার কথা ছিল, তা রাখা হয়নি। শহরের মাত্র একটি ওয়ার্ডে খোলা জায়গা রাখার কিছুটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে রাজশাহী শহরের মাস্টারপ্ল্যান (২০২২-২০৪১) প্রণয়ন করতে খরচ হয় ১৮ কোটি টাকা। গ্রামে নগরের সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে কারিগরি কৌশল বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে ২০২৩ সালে শেষ হওয়া এলজিইডি আমার গ্রাম আমার শহর প্রকল্পের আওতায় খরচ করেছে ২১ কোটি টাকা। সরকারের লক্ষ্য ছিল, ধাপে ধাপে দেশের ৮৭ হাজার ২৩০ গ্রামে উন্নতমানের নাগরিক সুবিধা বা নগরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছানো। সারা দেশব্যাপীই আমরা এধরণের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ছাড়া নেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের উদাহরণ দেখতে পাই।

নতুন সরকারের প্রতি প্রত্যাশা ও করণীয়

আমরা পেশাজীবী- এই দেশ আমাদের পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী বা স্থপতি হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আমরা উন্নত দেশ গড়ার যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছি। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানে আমরা দায়বদ্ধ। বৈষম্যহীন একটি দেশ গঠনে আমাদের পরামর্শ ও প্রত্যাশা থাকবে-

- সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতি পরিহার করে স্থানিক (নগর, অঞ্চল, গ্রামীণ) পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন এবং ন্যায্যতা অনুযায়ী প্রকল্প নিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে।

- জাতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হিসাবে আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হিসাবে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

- সকল পরিকল্পনা দলিলকে অনুসরন করে সবধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহন করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃগঠন করা প্রয়োজন।

- নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনা আইন ও জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

- সকল স্তরের নীতি, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত। সকলের মতামতের ভিত্তিতে সব শ্রেণি-পেশার জনসাধারনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

- ঢাকাকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারনা থেকে বেরিয়ে এসে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

- স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং গ্রামকে শহর বানানোর ধারণা থেকে সরে আসতে হবে।

- সকল উন্নয়ন এর কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্য।

- গনপরিবহণ ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

- প্রকল্প চলাকালীন ব্যয় এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

- পরিকল্পিত উন্নয়নের সুফল সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

- বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে।

- প্রতিটি প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে। একই সাথে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে প্রকল্প সম্পাদন করতে হবে।

- সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে টেকসই কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং নগর এলাকায় শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলার মাঠ, পার্ক ও বিনোদন সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে।

- আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) অর্জনে কাজ করে যেতে হবে যেমন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (অভীষ্ট-৬), টেকসই নগর ও জনবসতি (অভীষ্ট-১১ বা নগর লক্ষ্যমাত্রা) নির্ধারণ করার পাশাপাশি বৈষম্য হ্রাস (অভীষ্ট-১০) করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

- বাসযোগ্যতার উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- জাতীয় বাজেটে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ বিবেচনা করে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.